Statuserhalt in der 'sozialen Mitte'

Das Forschungsvorhaben untersucht intergenerationale Strategien des Statuserhalts in drei Berufsfeldern der Mittelschicht. Auf Basis von Familieninterviews werden unterschiedliche Mechanismen der Statusreproduktion aus intergenerationaler Perspektive herausgearbeitet.

Das DFG-Projekt untersucht Strategien und Wirkungsweisen intergenerationaler Statusstabilität in ausgewählten Berufsfeldern der Mittelschicht. Es analysiert, wodurch und wie es Familien gelingt, den sozialen Status über mehrere Generationen hinweg zu stabilisieren, weswegen Familieninterviews mit drei Generationen geführt werden.

Das Sampling und die Datenerhebung orientieren sich an der Grounded Theory. Ziel der empirischen Analyse ist es, eine Typologie generationenübergreifender Strategien des Statuserhalts zu entwickeln.

Zahlreiche Befunde der Ungleichheitsforschung stellen in der Mittelschicht Abstiegssorgen und eine subjektiv wahrgenommene soziale Unsicherheit fest. Angehörige der Mittelschicht beschäftigen sich zunehmend damit, wie sie ihren sozialen und beruflichen Status erhalten und potenzielle Abstiege für sich und ihre Familien vermeiden können. Vor diesem Hintergrund beschreitet das Projekt in dreifacher Hinsicht neue Wege in der Ungleichheits- und arbeitssoziologischen Forschung.

Erstens fragt es nach den Bedingungen eines erfolgreichen Statuserhalts: Wie gelingt es Familien der gesellschaftlichen Mitte, ihre soziale, sozio-ökonomische und berufliche Situation zu festigen und in der Generationenfolge zu übertragen? Welche Aspekte stabilisieren Statuspositionen? Welche Bedeutung haben familiäre und berufliche Kontexte in der Generationenfolge? Welche Werte und Handlungen spielen bei biographischen Entscheidungen in Beruf und Familie eine Rolle?

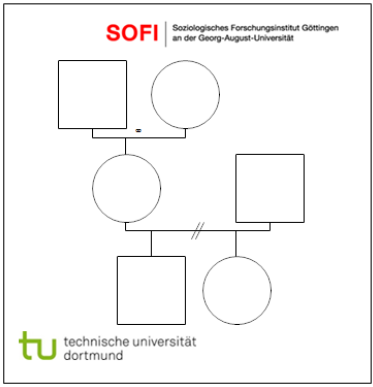

Zweitens zeigt sich die methodische Innovation des Projektes daran, dass 3-Generationen-Interviews geführt werden. Um den Statuserhalt einer Familie über mehrere Generationen hinweg zu erforschen, werden Familieninterviews durchgeführt, bei denen drei Generationen gemeinsam interviewt werden. Welche Mentalitäten und Werte werden im Generationenverlauf unter welchen Bedingungen tradiert oder modifiziert, um den Statuserhalt zu gewährleisten? Was sind die inter- und intragenerationalen Mechanismen des Statuserhalts? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen der Familien- und den Individualgeschichten sowie der intergenerationalen und intragenerationalen sozialen Mobilität?

Drittens kontrastiert das Projekt drei typische, historisch hergeleitete Berufsfelder der Mittelschicht: Professionen in staatsnahen Sektoren (z.B. Jurist/innen, Lehrer/innen, Ärzt/innen), selbstständiges Handwerk und qualifizierte Angestellte im technischen Bereich (z.B. Ingenieur/innen). Die Zuordnung der Familien zu diesen Berufsgruppen erfolgt primär über die mittlere (Eltern-) Generation. Die Fokussierung auf drei Berufsgruppen gewährleistet einerseits die Berücksichtigung der Heterogenität mittlerer sozialer Lagen. Andererseits ermöglicht die Konzentration auf drei Berufsfelder die Rekonstruktion von kontextuellen Einflussfaktoren der Berufsfelder. Sind die familiaren Strategien des Statuserhalts auch von den Berufsfeldern geprägt? Welche förderlichen und hemmenden Faktoren finden sich in den Berufsfeldern im Generationenverlauf? Was zeichnet die drei Berufsfelder über die Generationen hinweg aus und welche Strategien des Statuserhalts sind verallgemeinerbar bzw. berufsfeldspezifisch?

Projektlaufzeit

06/2018 bis 12/2021 (42 Monate)

Projektteam

Leitung | Prof. Dr. Nicole Burzan, TU Dortmund Prof. Dr. Berthold Vogel, SOFI Göttingen |

Mitarbeitende | Dr. Miriam Schad, TU Dortmund Dr. Andrea Hense, SOFI Göttingen |

Publikationen

Hense, A. (2023): Combining Graphic Elicitation Methods and Narrative Family Interviews in an Embedded Qualitative Multimethod Design, In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, Special Issue zum Thema “Mixed Methods and Multimethod Social Research – Current Applications and Future Directions”. [online verfügbar]

Schad, M./ Hense, A. (2023): Covid-19’s effects on strong and weak ties in middle-class families. Insights from intergenerational qualitative longitudinal data, In: Soziale Welt, 74 (1) 2023, S. 29 – 52 [online verfügbar]

Hense, A./ Schad,M. (2022): Intergenerationale Genese von Mentalitäten: Ein relationaler und längsschnittlicher Forschungsansatz der Bewusstseinsforschung. Arbeits- und Industriesoziologische Studien 15(1), S. 12-25. [online verfügbar]

Hense, A./Schad, M. (2021): Intergenerationaler Statuserhalt und berufsfeldspezifische Bildungsaneignung, In: Forum Erwachsenenbildung, 54. Jg., Heft 1/2021, S. 35-38.

Burzan, N. (2020): Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Methodische Reflexion zeitsoziologischer Analysen in Mehr-Generationen-Familieninterviews [31 Absätze]. In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 2020, 21(2), Art. 2 [online verfügbar] (ebenfalls englisch: Continuities and Discontinuities. A Methodological Reflection on Sociological Analyses of Time in Multigenerational Family Interviews. [englischer Beitrag online verfügbar]).

Burzan, N./ Kohrs, S./ Schad, M. (2019): Verunsicherung in den Mittelschichten? Konzeptionelle und methodische Erwägungen sowie empirische Befunde zur aktuellen Entwicklung in Deutschland. In: sozialpolitik.ch, Vol. 1/2019 („Erosion der Mittelschicht?“), Artikel 1.3. [online verfügbar]

Hense, A./ Schad, M. (2019): Sampling von Familien in der Mittelschicht. In Nicole Burzan (Hrsg.), Komplexe Dynamiken globaler und lokaler Entwicklungen. Verhandlungen des 39. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen 2018. [online verfügbar]

Schad, M./ Burzan, N. (2018): Von Generation zu Generation. Strategien des Statuserhalts im Kontext von Familien- und Berufsmentalitäten in der Mittelschicht. In: Schöneck, Nadine; Ritter, Sabine (Hg.): Die Mitte als Kampfzone. Wertorientierungen und Abgrenzungspraktiken der Mittelschichten. Bielefeld: transcript. S. 109‒123.

Schad, M./ Burzan, N. (2018): Intergenerationale Statusstabilisierung in der Mittelschicht – eine exemplarische Analyse zweier Unternehmensfamilien. In: WestEnd Neue Zeitschrift für Sozialforschung, 1/2018, S. 99-108.

Burzan, N. (2017): Zur intergenerationalen Stabilisierung der Zugehörigkeit zur Mittelschicht. Befunde aus einem Familieninterview und Schlussfolgerungen für soziologische Perspektiven auf soziale Ungleichheit, In: Stephan Lessenich (Hg.) 2017: Geschlossene Gesellschaften. Verhandlungen des 38. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bamberg 2016.